この記事で解決できる悩み

- そもそも導入文ってなに?

- 導入文の重要性が知りたい

- 導入文の書き方が知りたい

- 導入文を書くときの注意点はなに?

このような悩みを解決できる記事を用意しました。

記事の前半では「導入文の重要性」を解説します。

記事の後半では「導入文の書き方」と「注意点」を解説します。

この記事を読んだ後には導入文の書き方とコツがわかると思います。

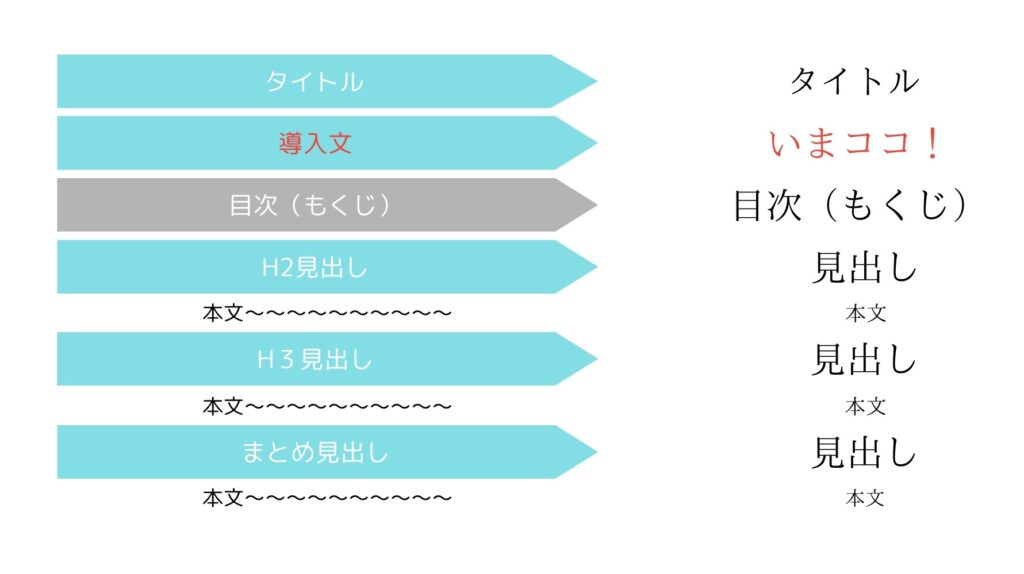

導入文とは?記事の最初に必要な理由

ブログ記事において「導入文」は、読者に最初に読まれる非常に重要なパートです。

ここで興味を引けるかどうかで、記事全体の読了率が大きく変わります。

ただの挨拶や自己紹介ではなく、読者の悩みに寄り添い、続きを読んでもらうための工夫が求められます。

導入文の役割とは?

導入文は、読者に「この記事は読む価値がある」と思わせるための最初の一歩です。

読者は検索エンジンやSNSから多くの情報にアクセスできますが、その中で目を引き、続きを読ませるには、導入文の力が必要です。

ここで記事のテーマを明示し、読者の悩みに寄り添ったメッセージを伝えることで、「信頼感」と「期待感」を得られます。

特にスマホで流し読みされがちな現代では、最初の数行で関心をつかむことが必須です。

読者の興味を引くために必要な理由

導入文が弱いと、どれだけ有益な内容を書いていても読者は離脱します。

読者は時間にシビアで、必要のない情報には1秒たりとも費やしません。

そこで重要なのが、導入文で「この悩みに答えてくれそう」「自分のための記事だ」と感じてもらうことです。

問いかけを入れたり、悩みに共感したりすることで、読者は「続きを読みたい」という気持ちになります。

検索流入が中心のブログでは、検索意図に合った導入文を書くことが、SEO面でも非常に効果的です。

つまり、導入文は単なる冒頭ではなく、本文へとつなぐ「最重要セールスポイント」ともいえるのです。

アキラ

アキラ導入文は記事全体の入口であり、読者を本文へと自然に導くための道しるべです。

導入文の3つのポイント

魅力的な導入文を書くには、ただ情報を詰め込むのではなく、読者の心に届く3つの要素を意識することが大切です。

それは「共感」「ベネフィット」「期待感」の3つ。

- 共感:読者の感情や経験を理解して、それを自分自身のように感じること

- ベネフィット:商品やサービスを利用することで利益や恩恵のこと

- 期待感:良い結果や未来を予感して、楽しみにする気持ち

この3つを自然に盛り込むことで、読者は「この記事は読む価値がある」と感じ、最後まで読んでくれる可能性が高まります。

共感・悩みを提示する

導入文の第一歩は、「あなたの悩み、わかりますよ」と伝えること。

読者は常に自分の問題を解決したくて記事を探しています。だからこそ、最初に「共感」を示すことで、「この記事は自分のために書かれている」と感じてもらうことができます。

たとえば、「ブログの導入文、何を書けばいいか分からない…」という言葉から始めれば、それに悩んでいる読者の心に刺さります。

読者が「まさにそれ!」と思うような言葉を選ぶことが大切です。

共感は、信頼の第一歩であり、「続きを読んでみようかな」と感じさせる力があります。

記事で得られることを伝える

読者は「この記事を読んだら、どんなメリットがあるのか?」を常に気にしています。

そのため、導入文には必ず「この記事を読むことで得られる具体的な成果」を書きましょう。

たとえば、「この記事では初心者でも使える導入文のテンプレートと、NG例まで解説します」などと明記することで、読者は「最後まで読めば答えが分かる」と期待できます。

また、SEO的にも「ユーザーの検索意図に応える内容です」と示すことは重要です。読者に「読む理由」を与えることこそが、離脱率を下げる鍵です。

続きを読みたくなる工夫

導入文の最後には、必ず続きを読みたくなる工夫を加えましょう。

映画の予告編のように「これから面白くなりますよ」と予告することで、読者の興味を引きつけ続けられます。

たとえば、「NG例やテンプレートも紹介するので、すぐに実践できます」と伝えるだけで、続きを読みたいと思わせる力になります。

ここで意識したいのは期待感の演出。「答えを教えるよ」と言ってから答えを見せることで、読者の集中力を保つことができます。

これは文章構成上、非常に効果的なテクニックです。

導入文の書き方テンプレート

導入文の重要性はわかったけれど、「結局どう書けばいいの?」と悩む方は多いはず。

そこでこの章では、初心者でもすぐに使える「導入文の型」や、実際のテンプレート例を紹介します。

迷ったときはまず型に当てはめて書くことが、安定して読まれる導入文を生み出す第一歩です。

初心者でも使える方

導入文には「型」があります。特におすすめなのが「問題提起 → 共感 → 解決の提示」という流れです。

たとえば、「ブログの導入文って、何を書けばいいのか悩みますよね?」と問題を提示し、「私も最初はいつも手が止まっていました」と共感を示す。

そして「この記事では、そんな悩みを解消するテンプレートをご紹介します」と締めれば、自然な流れが完成します。

この構成は、多くのトップブロガーも活用している王道の型であり、初心者でも安心して真似できます。

初めは型通りでもOK。

慣れてきたら、自分なりのアレンジを加えていくと、さらに魅力的な文章になります。

テンプレートを使った例文紹介

実際の導入文テンプレートを1つご紹介します。

「導入文って、いったい何を書けばいいのか分からない…」

私もブログを始めたばかりの頃、いつもそこで手が止まっていました。

でも実は、初心者でも簡単に書ける“型”があるんです。

この記事では、導入文の基本から、テンプレートやNG例まで丁寧に解説します!

このように、読者の悩みに共感し、得られる情報を明示し、期待感を高める構成にすることで、「続きを読みたい」と思わせる導入文が完成します。

初心者こそ、まずはこういった例文を参考にしながら書いていくと、スムーズに上達できます。

導入文は「最初の100文字」で勝負が決まる

読者が記事を読むかどうかを判断するのは、ほとんどの場合「最初の数行」です。

具体的には、スマホで表示される冒頭100〜150文字ほど。

ここで読者の関心をつかめなければ、すぐに離脱されてしまいます。だからこそ、最初の一文には特に力を入れる必要があります。

問いかけや驚きを入れる、悩みをズバッと書く、数字を使ってインパクトを出すなど、冒頭に“引っかかり”を作るのがコツです。

読者が「えっ?」と興味を持ち、続きを読んでくれるように、最初の一文には全力を注ぎましょう。

記事全体の価値を左右するのは、実はこの短い導入部なのです。

導入文でやってはいけないNG・注意点

導入文は読者の興味を惹くための重要なパートですが、書き方を間違えると逆効果になります。

ここでは、よくあるNGパターンを3つご紹介します。

なぜそれがダメなのか、どのように改善すればいいのかを知っておくことで、魅力的な導入文を書くための「地雷」を避けられるようになります。

抽象的すぎる導入文

「今回は導入文の書き方について解説します」だけで始まる記事は要注意です。

こうした抽象的すぎる導入文では、読者の興味を引くことはできません。

なぜなら、そこに「自分ごと感」がないからです。

読者が求めているのは「自分の悩みに寄り添ってくれる具体的なメッセージ」です。

たとえば、「ブログを書いているけど導入文が毎回悩みのタネ…」というように、リアルな悩みに言及するだけで、読者との距離は一気に縮まります。

抽象的な言葉でまとめるのではなく、「読者の頭の中の言葉をそのまま使う」意識を持つと、格段に刺さる導入文になります。

読者目線が欠けている導入文

自己紹介や主観的な話題から始める導入文も、読者には響きません。

たとえば「今日は自分の好きなことについて書きます」や「僕はいつもこう思っています」など、書き手の視点だけで展開される文章は、読者からすると「自分には関係ない」と感じられてしまいます。

読者が知りたいのは、「この問題を解決するために、この記事はどんな情報をくれるのか?」です。常に“読者のために書く”という意識を持ち、読者目線で構成することが、質の高い導入文には欠かせません。

主語は「私は」ではなく「あなた」に置き換えるだけでも、文章の印象は大きく変わります。

「早く本題に入って!」と思われる導入文

導入文が長すぎて本題に入るのが遅いと、読者はストレスを感じてしまいます。

たとえば、自分語りが延々と続いたり、関係ない雑談が前置きになっていたりすると、「で、結局なにが言いたいの?」と思われてしまいます。

導入文の目的は、読者の期待を高めて本文に自然につなげること。無理に引き延ばす必要はありません。

ポイントは、「最小限で最大の効果を出す」ことです。「共感・ベネフィット・期待感」の3つをコンパクトに盛り込み、できれば300〜400文字以内でまとめるのが理想です。

「話が長い」と感じさせてしまう導入文は、読者にとって読む気を削ぐ原因になるため注意しましょう。

まとめ

導入文は記事の命!しっかり書こう

導入文は、ブログ記事の「顔」であり、「入り口」です。

読者の興味を引きつけ、記事を最後まで読んでもらうためには、ここでの一工夫が非常に重要です。

今回ご紹介した「共感・ベネフィット・期待感」の3要素を意識し、型に沿って書くだけでも、読まれる記事に一歩近づきます。

また、抽象的だったり、読者目線を欠いた文章はNGです。

テンプレートや例文を活用しながら、まずは書いてみることが大切。

慣れてくれば、あなたらしい導入文もきっと見つかります。しっかり準備して、読者の心をつかむ記事を作っていきましょう!